Volkstheater

|

|

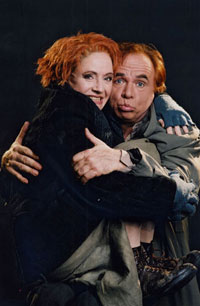

Maria Bill, Toni Böhm |

|

|

Karl Ferdinand Kratzl |

|

|

|

Karl Ferdinand Kratzl, Erni Mangold |

|

|

Bill, Altenburger, Urban (hinten) |

|

|

Wolf Dähne, Toni Böhm |

Der Talisman

Premiere 16. Dezember 2001

Wiederaufnahme 23. September 2002

Eine Komödie über die Macht des Vorurteils

Titus Feuerfuchs und Salome Pockerl sind Inbegriff der Angehörigen einer diskriminierten Minderheit. Heute sind es zwar nicht mehr undbedingt die Rothaarigen, die damit leben müssen, dass sich die Mehrheit ihr Mütchen an ihnen kühlt, aber was es bedeutet, einfach nicht dazu zu gehören, ist auch heute allzuvielen Menschen kein Geheimnis. Dass der verzweifelt um eine Existenz strampelnde Titus Feuerfuchs und die ebenso rotkopferte und ebenso gedemütigte Salome Pockerl in dieser Produktion unerwartet „reif“ besetzt sind, sollte ihrer Verzweiflung noch existentielleres Gewicht verleihen. Wie Titus und Salome mit ihrer Außenseiterrolle umgehen, das macht immer wieder Spaß zu spielen und zu sehen. Natürlich auch zur 200. Wiederkehr von Nestroys Geburtstag.

„Der Talisman“ zählt zu Nestroys beliebtesten Stücken, weil hier neben dem brillanten Sprachwitz auch eine besonders gut gebaute Komödienhandlung für Unterhaltung sorgt.

Besetzung:

Titus Feuerfuchs, ein Friseurgehilfe Toni Böhm

Salome Maria Bill

Frau von Cypressenburg, Witwe Maria Urban

Emma, ihre Tochter Inge Altenburger

Constantia, Kammerfrau, ebenfalls Witwe Johanna Mertinz

Flora Baumscheer, Gärtnerin, ebenfalls Witwe Erni Mangold

Plutzerkern, Gärtnergehilfe Karl Ferdinand Kratzl

Herr Marquis, Friseur Wolf Dähne

Spund Alfred Rupprecht

Dr. von Platt, Anwalt Peter Vilnai

Inszenierung Michael Schottenberg

Bühne Hans Kudlich

Kostüme Erika Navas

Musik Sabina Hank

Pressestimmen

Der Standard, 18. Dezember 2001

Das „Eros für Euro“-Geschäft

Ernste Inszenierung des „Talisman“ als Schluss- und Höhepunkt des Nestroy-Jahrs

Der Schlusspunkt des Nestroy-Gedenkjahres als Höhepunkt: Im Volkstheater überraschte Michael Schottenberg mit einer ernsten Inszenierung des "Talismans", dessen Couplets von Sabina Hank neu vertont wurden.

Wien – Ein Jahr lang feierte Österreich heuer Nestroys 200. Geburtstag mit vielen schlechten Inszenierungen zu Tode. Jetzt, gegen Jahresende, wird Johann Nepomuk aber endlich neu zum Leben erweckt: Der Talisman am Volkstheater in Michael Schottenbergs Regie ist die beste Aufführung seit langem, und das liegt primär an der Musik von Sabina Hank.

Jazz wird den Couplets von 1840 unterlegt – und damit von vornherein jede Nestroy-Routine unterbunden: Statt der vertrauten Harmonien des Theatermusikers Wenzel Müller die Modulationen und Synkopen eines Saxofons, und gleich rückt alles in die Nähe der Dreigroschenoper. Was passt, denn schließlich hat schon Nestroy hier eine Großstadtbanditengeschichte (die Banditen, das sind die Mitglieder der feinen Gesellschaft) aufs Papier geworfen.

Die hohe graue Hausmauer im Bühnenbild Hans Kudlichs (es ist, wie die Karrieren im Stück, leicht kippbar – ein Tor öffnet sich dann vom Vorhof der Macht ins Innere des Schlosses) signalisiert sofort die Stadt. Zu Recht, denn die Probleme, die Nestroy in seine noch recht harmlose Pariser Vaudeville-Vorlage einbaute, sind die Probleme der entstehenden Großstadt: Entfremdung, Feindbilder, soziale Umschichtungsprozesse.

Vor allem aber die Überbewertung des Scheins, da die Tünche zur Voraussetzung für schnelle Karrieren wird. Die Perücke, der Titus Feuerfuchs seinen Aufstieg verdankt, ist also nicht bloß ein Zeichen für „Vorurteil“, sondern für die im Tauschprozess permanent verlangte Täuschung: Tauschwert geht vor Gebrauchswert, äußerer Wert vor zerfallendem "inneren".

Wenn nun hier Maria Bill über die Benachteiligung des weiblichen Geschlechts in der Warenwirtschaft singt, so klingt sie überraschend grimmig und aufgerauht: Auf den Titus kommt hier keine Schwärmerin, sondern eine Räuberbraut zu, deren Eröffnungssong an den Stückanfang gestellt wurde, um ihr das gleiche Gewicht zu verleihen wie dem Feuerfuchs.

Beet- und Bettknecht

Das hat dieser Filou, der sich dank Perücke jedem neuen Anpassungsdruck in seinem Aufstieg vom Gärtnergehilfen zum Sekretär der Poesie-Zicke Frau von Cyressenburg (Maria Urban) schnell anpasst, auch bitter nötig. (Der ausgejätete Beet- und Bettknecht der Gärtnerin, Plutzerkern, könnte das mit seiner Rohheit allein nicht schaffen, obwohl er von Karl Ferdinand Kratzl gespielt wird.)

Diesen Feuerfuchs mit Toni Böhm zu besetzen ist mutig und klug zugleich, weil es je des Rollenklischee unterwandert: Böhm ist weder jung noch schön (Pardon), noch quirlig. Desto besser kann er aber in leicht melancholischem Duktus die abstrakten Mechanismen freilegen: Die Hülle der Perücke bewirkt alles, wobei „alles“ hier auch den Sexualtausch meint.

Auch die Männer sind bei Michael Schottenberg tief ins „Eros für Euro“-Geschäft verwickelt und werden nach ihrem Äußeren taxiert: intelligent z. B., wie die schwierige Pferdeszene im ersten Akt (der Marquis stürzt, wird von Titus gerettet und schenkt ihm die Perücke) transformiert wird in eine Verjagungsszene, wo dem Marquis (Wolf Dähne) vom Kammerfräulein (Johanna Martinz) die Kleider nachgeworfen werden. Auch sein Adamskostüm ist übrigens nicht das schönste (sonstige Kostüme: Erika Navas).

Im Übrigen wimmelt es, wie oft bei Nestroy, von Witwen, ausrangiert aus den Prozessen von Produktion und Reproduktion. Die Regie nimmt den Witwenstand hier ernst und besetzt die Flora Baumscheer mit Erni Mangold. Eigentlich jemand aus der „routinierten“ Nestroy-Garde, aber hier ist sie anders (und das Publikum dankt es ihr): Es ist schon sehr witzig, wie verschämt sie ihren vermeintlich künftigen Titus hier nicht anfasst.

Sicher könnte in dieser Inszenierung einiges auch noch schärfer gezeigt. Dennoch: Nestroy wird ernst genommen. Das Lachen bleibt im Hals stecken: In einer Welt, wo das den Titus und seine Nachfolger treibende Karrierekarrusell die Tünche verlangt, erstarrt es zur Maske.

Richard Reichensperger

Salzburger Nachrichten, 18. Dezember 2001

Nestroy im Altersheim

„Der Talisman“ im Wiener Volkstheater

Normalerweise steckt in dem rotkopferten Hungerleider, der die Gesellschaftsleiter rauf- und runterturnt, eine Abenteuerfigur mit flotten Sprüchen, frechem Aussehen und ansprechendem Charme. Toni Böhm als Titus Feuerfuchs ist das alles nicht, eher das Gegenteil: Die Perücken, die wie Zaubermittel funktionieren, schauen eher nach einer Faschingsveranstaltung im Seniorenheim aus, und die Sprüche, die ihm über die Lippen sprudeln, erinnern in ihrer raunzigen Art mehr an die launigen Unterhaltungen beim Branntweiner als an Erfolgsrezepturen fürs Karrieremachen.

„Der Talisman“ ist wohl noch nie so alt besetzt worden wie hier. Und generiert damit, nicht unwitzig, einen eigenen schrägen Zauber. Wien erscheint als Aktionsfeld von verschrobenen Kauzen, von lauter vergammelten Deix-Figuren. Kostüme und Bühne (Erika Navas und Hans Kudlich) sind entsprechend. Erni Mangold, viel beklatscht an diesem Abend, setzt als zotige Flora Baumscheer ganz auf den „Schiache Gredl“-Nimbus. Maria Urban fährt als Frau von Cypressenburg gar im Rollstuhl vor. Bis zur hohen Herrschaft hinauf schaut alles nach Secondhand aus. Schauplatz ist ein Hinterhof.

Michael Schottenbergs Regiearbeit stellt sich bewusst abseits bekannter „Talisman“-Inszenierungen und geht auch musikalisch neue Wege. Die Salzburgerin Sabine Hank hat eine markige Jazz-Fassung der Couplets erarbeitet, die der ganzen Inszenierung den Stempel aufdrückt. Das Trio aus Cello, Violine und Saxophon schaltet sich ziemlich bestimmt ins Geschehen ein, kommentiert und unterstützt die Figuren in ihren äußeren und inneren Wendungen. Das ergibt musicalhafte Züge mit Solo- und Gruppennummern. Mit Maria Bill als Leitfigur. Ihre Salome Pockerl mit roter Mütze ist das Herz des Abends. Sie singt gegen die Macht des Vorurteils an, während sich Toni Böhm mehr der Musikclownerie hingibt.

Die Verlustposten dieser eigens eingerichteten „Talisman“-Fassung sind zu greifen. Die innere Spannung des perfekt komponierten Stücks driftet öfter weg. Die Figuren stehen mehr für sich, als sie miteinander spielen. Karl Ferdinand Kratzl ist als Plutzerkern nicht der einzige, der mit einer Solonummer unterwegs ist. Zwischen ihm und Flora, auch zwischen Salome und Titus, hat sich die Heftigkeit der Gefühle absentiert. – Dafür kann die Aufführung mit starker atmosphärischen Rahmung punkten. Nestroy hat ein Facelifting bekommen, ist zeitgemäßer Ironie sehr nah. Und außerdem: Die Altspatzen des Schauspielhauses zeigen, dass sie große Komödianten geblieben sind. Großer Beifall!

Alfred Pfoser

Die Presse, 18. Dezember 2001

Was macht a Nackerter in der Garage?

„Der Talisman“ im Wiener Volkstheater: Johann Nestroys Posse in einer Musical-Zwangsjacke.

Mit einer Gewalttat beginnt’s: Fünf, sechs Männer schlagen wortlos eine Frau nieder. Weil sie fuchsrote Haare hat? Oder weil eine fahnenrote Pudelmütze, vielleicht politisch bekennerisch, aus der Tasche ihres Anoraks quillt?

Der Mann um die fünfzig, der gleich danach vor der Garage in einem schäbigen Wiener Wohnhaus vom Fahrrad plumpst, hat leidvollere Erfahrungen hinter sich: Wegen seines Rotschopfs fiel Titus Feuerfuchs aus dem familiären Nest. Nun soll er sich im Bürgerhaus (mit einem Uralt-Mercedes in der Garage) wegen einer Anstellung als Gärtnergehilfe vorstellen. Aber auch alle Frauen hier im Haus hassen rote Haare!

Da muß man ja vor Kummer zu singen anfangen. Die Musikanten halten sich schon bereit, Jazzwölkchen aus dem Saxophon lullen die elektrisch verstärkte Selbstbemitleidungsstimme des Titus Feuerfuchs ein. Plötzlich: Was macht a Nackerter in der Garage? Es ist der Hausfriseur, den die Kammerfrau aus dem Bett gestoßen hat. Dem Titus schenkt er seine zwischen seinen Beinen aufgewärmte Perücke. Mit diesem schwarzen Dach auf dem Kopf hüpft Titus zurück ins Kammerfrau-Bett.

„Red Hair“, a Rudi Klausnitzer Production? Nein, Nestroys „Talisman“, im Volkstheater.

Das dort mit „Cyrano“ 1996 erfolgreiche Trio Maria Bill, Michael Schottenberg, Toni Böhm tat sich zusammen zu einem Nestroy-Relaunch. Schottenberg (Buch und Regie) verlegte die Handlung vom Dorf in die Großstadt. Die Salzburgerin Erika Navas ersetzte die Biedermeier-Klänge durch ein in Amerikas Süden aufgekochtes Soufflé von neuer Volksmusik.

„Narren des Schicksals“

Zwischen Scat-Brummton (Babbbabbbabbaaa) und Austropop-Kämpfertum („Mia san halt die Narren des Schicksals“) sucht Toni Böhm also eine Linie. Doch Poesie gerinnt ihm zum Kitsch, der Existenzschmerz eines „Roten“ in Wien zur unglaubwürdigen Pose. Böhms Qualität als Alleinunterhalter ist beachtlich, indes sein Gesicht ist schon mit allen scharfen Wassern des Lebens gewaschen. Böhm kann so wenig ein Ausgegrenzt-Sein glaubhaft machen wie Maria Bill (53) als Gänsemagd Salome; hier ist sie zur Handlangerin in einem Geflügelgeschäft avanciert. Als Herrin des Hauses, Frau von Cypressenburg, holte man gar Maria Urban aus der Pension.

Feine Salonkunst! Wie auch von Inge Altenburger (ihre Tochter) und Johanna Mertinz (Kammerfrau) – beinahe ebenbürtig Erni Mangolds bezaubernde Kleineleute-Verbittertheit. Doch nahm Schottenberg diesen Frauen Würde, stumme Sehnsucht: Alle grell, mannstoll, heiratsgeil!

Dem Volkstheater fehlt ein stilsicheres Ensemble. Um einen „neuen Nestroy“ auszuprobieren, griff man zurück auf schon tausendmal kopierten Unterhaltungs-Schrott. Kann er noch ein paar Junge ins Theater locken? Im Musical-Genre sind sie Besseres gewöhnt. Schottenbergs Nestroy langweilt.

Zu Ende des Nestroy-Jahres 2001 sei erinnert an den „Talisman“ zur Eröffnung des Etablissements Kulisse 1981 durch die Gruppe 80: Einen schöneren, genaueren hat es in Wien nie mehr gegeben.

Hans Haider

Wiener Zeitung, 18. Dezember 2001

Nestroy mit Spannkraft im Haar

Dass Vorurteile im wahrsten Sinne des Wortes an den (roten) Haaren herbeigezogen sind, brachte Johann Nestroy in der Posse "Der Talisman" (Uraufführung am 16. Dezember 1840) auf den Punkt. Titus Feuerfuchs und Salome Pockerl werden auf Grund ihrer Haarfarbe von der Gesellschaft verachtet und mit dezidierter Grobheit behandelt. Eine Stigmatisierung, die stellvertretend für alle diffamierenden Varianten diskriminierender Behandlungsweisen steht. Um ihrem Außenseiter-Schicksal zu entrinnen, wählt Salome (Maria Bill) die Taktik der freiwilligen Überzeichnung – versteckt ihre rote Haarpracht unter einer feuerroten Wollhaube – und verhält sich möglichst unauffällig im Sinne einer grundehrlichen Lebensführung. Titus Feuerfuchs (Toni Böhm) setzt auf den Zufall, der in der Person des Friseurs (Wof Dähne) leibhaftig erscheint und ihm seine erste, pechschwarze Perücke zuspielt. Ab diesem Zeitpunkt ist für Titus Feuerfuchs der so genannte „Zufall“ eine Verabredung mit dem eigenen Leben, die er sich mehr oder weniger geschickt, aber in jedem Fall selbst gestaltet. Wobei er ebenso berechnend, wie zuvor die Gesellschaft mit ihm abgerechnet hat, agiert und sich aus der Liebes- und Heiratshoffnung verwitweter Frauen (großartig: Erni Mangold) die Fäden seiner steilen Karriereleiter spinnt. Dass die hinterbliebenen Gattinnen allesamt nur ans Geld denken und auf eine neuerliche „gute Partie“ abzielen, macht sie zu munteren „Friedhofsspatzen“, die den Frack des Verblichenen ebenso leichtfertig aushändigen wie ihre (wechselnde) Meinung zu ihrem vermeintlichen „Zukünftigen“. Aber das Glück kennt auf Grund des allzu leicht durchschaubaren Haar-Schwindels keine Dauer, und Titus Feuerfuchs muss erkennen, dass die Sprossen des sozialen Aufstiegs leider auch genauso rasch wieder bergab führen wie zuvor bergauf. Dass er letztendlich doch wieder – und sogar in zweifacher Hinsicht – vom Schicksal begünstigt wird, einerseits Salomes Herz, andererseits von seinem reichen Onkel (Alfred Rupprecht) ein Friseurgeschäft mitsamt einer stattlichen Mitgift bekommt, ist ausschließlich der Schreiblaune des Dichters zu verdanken. Denn wie kaum in einem anderen Stück gelingt Nestroy im „Talisman“ der Kunstgriff, Sozialkritik und Happy End mit Kalkül zu durchmischen. Apropos Gratulation: Dass Michael Schottenberg kurz vor der Neige des heurigen (vielstrapazierten) Jubiläumsjahres die mit Abstand gelungenste Nestroy-Inszenierung auf die Bühne des Volkstheaters brachte, freut in Anbetracht des Übersättigungsgrades umso mehr. Genauso beweglich wie das Bühnenbild (Hans Kudlich), aus dem die Neugier der Menschen ihre Köpfe streckt, agieren die Protagonisten, allen voran Toni Böhm und Maria Bill. Während sich Böhm alias Titus Feuerfuchs im Einklang mit den ständig wechselnden Farbschattierungen seiner „haarigen Tarnkappen“ bewegt und einen Spagat zwischen Gewissen, Recht und (ersehnter) Gerechtigkeit vollzieht, wahrt Salome in jedem Moment ihre Authentiziät. Maria Bill leiht Salome Pockerl enorme Kraft, gepaart mit weiser Zurückhaltung. Eine Kombination, die auf Grund ihrer vordergründigen Gegensätzlichkeit überaus berührt und dieser oftmals verkannten Nestroy-Figur neue Spannkraft ins rote Haar spielt. Ebenfalls genial die von Sabina Hank konzipierte musikalische Live-Komponente (Gerald Preinfalk, Melissa Coleman, Aliosha Biz), die den Couplet-Charakter in die Jazz-Szene verlagert und Melancholie in Wort und Klang fasst (was speziell Maria Bill zugute kam). Und da über die Schiene der Musik immer auch zusätzliche Gefühlsventile geöffnet werden, „ersingt“ sich speziell die Stimme der Bassklarinette (Gerald Preinfalt) einen tief verankerten Platz beim Herz. Gemeinsam mit der hochkarätigen Gesamtleistung des Volkstheater-Ensembles (u. a. Maria Urban, Inge Altenburger, Karl Ferdinand Kratzl, Johanna Mertinz) schafft Michael Schottenberg eine fantasievolle und eindringliche Symbiose aus Zeitkritik, innerer Gestimmtheit und Esprit, die Vorurteile als Einschlüsse der Gesellschaft zur Schau stellt.

Christine Dobretsberger